User:Acroterion/Représailles après la mort de Karl Hotz

The reprisals for the death of Karl Hotz involved the summary execution of French hostages by German occupation forces on October 22 and 24, 1941. Lieutenant Colonel Karl Hotz, a German soldier and engineer responsible for German occupation forces in Loire-Atlantique, was killed by French Resistance forces on October 20 in Nantes. The first reprisal executions took place in Nantes, Châteaubriant and Paris on the 22nd, where 50 were killed. The executions of the 24th took place at the Camp de Souge, Martignas-sur-Jalle, and Bordeaux après l'exécution d'un autre officier, Hans Reimers.

Le 20 Octobre 1941, le responsable des troupes d'occupation en Loire-Inférieure[1], le lieutenant-colonel Karl Hotz, est abattu à Nantes par des résistants. En représailles, les autorités allemandes d'occupation fusillent, le 22 Octobre 1941, 48 prisonniers pris comme otages à Châteaubriant, Nantes et Paris.

Deux jours après, le 24 Octobre 1941, 50 autres otages sont fusillés au Camp de Souge à Martignas-sur-Jalle, près de Bordeaux après l'exécution d'un autre officier, Hans Reimers.

L'attentat du 20 octobre 1941[edit]

Karl Hotz[edit]

De 1929 à 1933, Karl Hotz a travaillé à Nantes comme ingénieur responsable du chantier de comblement de l'Erdre et du percement du tunnel Saint-Félix, dirigeant une équipe de travailleurs allemands mandatés par la société Brand, une entreprise de travaux publics de Düsseldorf, au titre des réparations de la Première Guerre mondiale. Karl Hotz est donc une personnalité connue à Nantes, au moins dans la haute société, lorsqu'en juin 1940, il est affecté dans cette ville comme Feldkommandant, c'est-à-dire responsable des troupes d'occupation du département de Loire-Inférieure. De juin 1940 à octobre 1941, il ne semble pas avoir suscité d'hostilité personnelle particulière au sein de la population.

L'attentat[edit]

Le 20 Octobre 1941[2], il est abattu rue du Roi-Albert, à Nantes, par un militant communiste, Gilbert Brustlein, membre d'un commando envoyé de Paris par l'OS (branche armée de la résistance communiste), dans lequel se trouvent aussi Spartaco Guisco, ancien officier des Brigades internationales et le très jeune Marcel Bourdarias.

Leur mission n'était pas d'abattre préférentiellement Karl Hotz, mais n'importe quel officier allemand, en fonction des circonstances[Note 1]. Les membres du commando se trouvent peu avant 8 heures place Saint-Pierre, devant la cathédrale de Nantes. Karl Hotz passe là à ce moment, sur le chemin de la Kommandantur (place Louis-XVI), accompagné de son aide de camp, le capitaine Sieger.

Tandis que l'arme de Spartaco Guisco, qui visait le capitaine[Note 2] Sieger, s'enraye au moment de tirer, Brustlein tire deux balles dans le dos de Karl Hotz. Les deux résistants[Note 3] réussissent à prendre la fuite, tandis que Sieger assiste à la mort rapide de Hotz.

Sur l'organisation et le déroulement de l'attentat : voir la page plus détaillée « Gilbert Brustlein ».

Réaction des autorités allemandes[edit]

La nouvelle de l'attentat est transmise à Hitler par von Stülpnagel ; Hitler envisage l'exécution immédiate de 100 à 150 otages[2], chiffre que von Stülpnagel ramène le 21 octobre à 100, divisés en deux groupes : 50 dans l'immédiat, puis 50 autres, si les coupables n'ont pas été pris le 23 octobre[2].

Le 22 octobre 1941, 48 personnes (au lieu de 50)[2] sont exécutées à Châteaubriant, Nantes et Paris.

Entre temps, le 21 octobre, un autre militant de l'OS, Pierre Rebière a abattu à Bordeaux le conseiller d'administration militaire Hans Reimers[2]. Ce nouvel attentat entraîne l'exécution, le 24 octobre, de 50 otages[2] au camp de Souge en Gironde.

Malgré cela, les 50 otages envisagés en deuxième instance à Nantes vont bénéficier d'un report, puis d'une suspension de l'ultimatum[2] · [3].

Constitution de la liste des otages[edit]

La politique allemande des otages[edit]

À partir du 19 Juin 1940, les autorités allemandes d'occupation garantissent, à Nantes comme ailleurs, la sécurité des troupes d'occupation en désignant à tour de rôle comme otages des notables « — élus, présidents d'association, etc. — » consignés pour quelques heures en un lieu de regroupement ou simplement à leur domicile. Après novembre 1941, cette pratique tombera en désuétude sans qu'aucun de ces otages ait été passé par les armes[4].

Mais la vague d'attentats initiée le 21 Août 1941 par Fabien à la station de métro Barbès-Rochechouart à Paris, a amené les Allemands à modifier leur politique des otages[5] en privilégiant, pour tout attentat, la piste « judéo-bolchevique », même en l'absence de toute revendication. Cette politique sera parfaitement formulée par l'ambassadeur allemand à Paris Otto Abetz en décembre 1941 :

Même lorsqu'il est clairement prouvé que les auteurs d'attentats sont des Français, il est bon de ne pas mettre cette constatation en relief, mais de tenir compte de nos intérêts politiques et de prétendre qu'il s'agit exclusivement de Juifs et des agents à la solde des services de renseignements anglo-saxons et russes[6].

Du 22 juin (début de l'invasion allemande en URSS) au 22 Octobre 1941, quatre Allemands seulement ont été tués par la Résistance, mais de nombreux attentats matériels, même de faible impact, montrent qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, mais bien d'une vague d'attentats. Le commandant militaire de la Wehrmacht en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), Otto von Stülpnagel réagit en premier lieu en demandant au gouvernement de Vichy d'exercer lui-même la répression. Aussi, le nouveau ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu crée des tribunaux d'exception : les « Sections spéciales » qui envoient à la guillotine, après jugement sommaire, un certain nombre d'internés communistes ou apparentés.

Les Allemands prennent ensuite en charge eux-mêmes l'exécution d'otages : trois sont fusillés le 6 septembre, dix autres le 16 septembre. Cette répression apparait trop douce à Hitler qui trouve Stülpnagel trop mou et lui envoie la directive d'exécuter au moins cent otages pour chaque Allemand tué[7]. Stülpnagel, arguant que les troupes allemandes ne sont pas menacées, ne se hâte pas d'engager cette politique de représailles massives. Il ne tient pas à se mettre à dos une population qui travaille pour le plus grand bénéfice de la puissance occupante. Il ne veut pas non plus mettre en porte-à-faux le gouvernement de Vichy qui, de son point de vue, collabore de façon satisfaisante. {{citation}}: Empty citation (help) écrit-il le 11 septembre au haut-commandement de l'armée de terre[8].

Malgré tout, Stülpnagel doit tenir compte de la politique dictée par Berlin : le 28 septembre, il publie, à destination des chefs de régions militaires un « code des otages » dans lequel il demande l'établissement de listes constituées en fonctions des priorités suivantes[9] · [10] :

- « a) les anciens élus des organisations communistes et anarchistes, ainsi que les permanents ;

- « b) les personnes qui se sont adonnées à la diffusion de l'idéologie communiste par la parole ou par les actes, par exemple par la rédaction de tracts (intellectuels) ;

- « c) les personnes qui ont montré par leur comportement qu'elles étaient particulièrement dangereuses (par exemple, agresseurs de membres de la Wehrmacht, saboteurs, receleurs d'armes) ;

- « d) les personnes arrêtées pour distribution de tracts ;

- « e) les personnes arrêtées récemment à la suite d'actes de terreur ou de sabotage en raison de leurs relations avec l'entourage des auteurs supposés desdits actes. »

Le choix des otages de Loire-Inférieure en octobre 1941[edit]

En vertu de ces directives, le 20 octobre, après la mort du Feldkommandant Hotz, les autorités militaires de la région militaire B, dont le chef-lieu est Angers, sont invitées à constituer une liste de 200 noms dans laquelle sera faite une sélection de 100 otages à exécuter. Mais tous les noms récupérés par les différents services allemands mis à contribution ne suffisent pas. Des officiers dépêchés au camp de Choisel à Châteaubriant se font remettre le registre des internés, ce qui leur permet d'établir cette liste de 200 noms.

Les directives d'Hitler relativement à l'attentat de Nantes, communiquées à Stülpnagel par l'intermédiaire de Wilhelm Keitel et de Walter Warlimont, sont d'exécuter immédiatement de 100 à 150 otages[2]. Stülpnagel applique la directive en publiant, le 21 octobre son AVIS prévoyant l'exécution immédiate de 50 otages et l'exécution conditionnelle de 50 autres, au cas où les coupables n'auraient pas été arrêtés le 23 octobre[2].

La liste des 50 otages[edit]

Pierre Pucheu est chargé d'établir une première liste de 50 otages ; en fait, il va fournir une liste de 61 personnes (laissant aux Allemands le soin d'en retirer 11), des prisonniers communistes ou militants syndicalistes du camp de Châteaubriant. Il a tout fait pour que soient désignés des communistes plutôt que des « bons Français »[11].

Mais les Allemands amendent la structure de cette liste de façon à ce qu'elle soit plus « représentative » et que l'ensemble de la population française se sente concernée : elle devra comprendre 30 communistes (du camp de Châteaubriant) et 20 résistants de Nantes. Pierre Pucheu établit une seconde liste de 36 otages de Châteaubriant (curieusement, cette liste de 36 comprend de nouveaux noms par rapport à celle de 61, notamment Guy Môquet et Claude Lalet), dont les Allemands retiendront finalement 27 noms (dont les deux jeunes gens). En ce qui concerne les résistants de Nantes (dont cinq sont pris dans la prison du fort de Romainville), le mode d'établissement de la liste finale est moins bien connu.

Des 23 otages de Nantes, deux d'entre eux : l'avocat Fernand Ridel et un certain Dauguet, vont être finalement retirés de la liste sans être remplacés, grâce aux tensions qui existent entre l'armée (l'Abwehr) et les nazis (la Gestapo), de sorte qu'il n'y a eu « que » 48 fusillés le 22 octobre. En ce qui concerne Fernand Ridel, on sait qu'il a bénéficié de l'intervention de personnalités de la haute société nantaise, relations de Karl Hotz, notamment la marquise de Sesmaisons[12], qui ont signalé que Fernand Ridel était lui-même un ami de Hotz.

Suspension de l'ultimatum du 21 octobre[edit]

Entre temps, le vice-président du Conseil Darlan avait déclaré qu'il ferait tout pour découvrir les coupables. Pétain et ses ministres avaient demandé un acte de grâce au Führer. Stülpnagel avait également fait valoir aux yeux d'Hitler la parfaite loyauté de Jacques Benoist-Méchin, secrétaire d'État à la présidence du Conseil et de Pucheu[13].

Le 24 octobre, l'ultimatum est repoussé de 3 jours, et, le 27, il est repoussé sine die, avec l'accord de Hitler. En dehors de l'aspect politique (la réaction hostile de la population, l'attitude du gouvernement de Vichy), sont intervenus des actions au niveau local : la dénonciation de suspects (qui se révèleront ultérieurement effectivement être des responsables : Gilbert Brustlein et Marcel Bourdarias) par une restauratrice de Nantes (voir la page « Gilbert Brustlein » pour les détails) ; une pétition lancée par le père d'un des fusillés du 22 octobre, M. Glou ; peut-être aussi une intervention du Kreiskommandant de Châteaubriant, Kristukat, qui, d'après le sous-préfet Bernard Lecornu, a été sidéré par le comportement héroïque des 27 fusillés de Châteaubriant. Tout cela permet aux autorités allemandes locales de justifier l'abandon de l'ultimatum.

Il y avait un caractère à double tranchant dans ces exécutions dont toutes les parties étaient conscientes. Elles avaient un effet de terreur sur la population, mais aussi renforçaient la haine contre l'occupant en montrant sa cruauté, malgré les efforts des Allemands et de Vichy pour souligner qu'ils se cantonnaient à tuer des Juifs et des communistes et non des « bons Français » au sens de Vichy. Cette politique conduisait donc à des dilemmes parmi la Résistance. Le Parti communiste menait en effet une campagne d'assassinats systématiques d'officiers allemands. Même au sein du Parti, ces actes étaient critiqués à cause des exécutions d'otages qu'ils provoquaient. Mais en contrepartie, ces représailles mobilisaient davantage la population contre l'occupant, amenant toujours plus de personnes à s'engager dans la Résistance[14].

Présentation des otages sélectionnés[edit]

Les otages fusillés à Châteaubriant[edit]

Ce sont des responsables communistes victimes de la rafle[15] d'octobre 1940, organisée sans doute sur ordre de Himmler, mais réalisée par la police française. Les militants arrêtés à ce moment se sont trouvés handicapés par l'absence de moyens sérieux pour passer dans la clandestinité. Cette erreur est liée à la ligne du Parti, qui se veut alors neutre par rapport à l'Allemagne. Ces responsables sont incarcérés à Paris, puis à Clairvaux ou Fontevrault et sont transférés au camp de Choisel en mai 1941. Il y a aussi des militants arrêtés par la police française sur dénonciation (Guy Môquet) ou pour collage de papillons ou à la suite de la manifestation du 13 août 1941. Tous ces otages vont former la troisième partie du camp (à côté des Romanichels et des droits communs).

Voir la liste des fusillés.

Les otages fusillés à Nantes[edit]

Ils appartiennent à différents groupes de résistants :

- Le groupe des anciens combattants

- Il comprend[16] Paul Birien, Joseph Blot, Auguste Blouin, Alexandre Fourny, Léon Jost. Marin Poirier, exécuté le 31 août, et Fernand Ridel (retiré de la liste in extremis) appartenaient à ce groupe.

- Il s'agit de membres d'associations d'anciens combattants (donc des gens relativement âgés). Au départ, ces associations se sont chargées durant l'été 1940 d'assister les 50000 prisonniers de guerre détenus en Loire-Inférieure (colis, etc.). Mais plusieurs de leurs membres ont organisé un réseau d’évasion de prisonniers, qui une fois hors des camps sont acheminés soit vers l’Angleterre via la Bretagne, soit vers la zone libre. Le réseau opère à partir des bureaux de l’Association des mutilés et réformés, situés rue Saint-Léonard et dont le responsable est Auguste Bouvron ; une des activités est l'établissement des faux papiers nécessaires par la secrétaire, Mlle Litoux. De juillet à décembre 1940, le réseau réussit à faire évader 2248 personnes.

- Le réseau tombe en janvier 1941. Auguste Bouvron a réussi à passer en zone libre. La culpabilité des autres n’est pas claire et leur statut d'anciens combattants (parfois mutilés, comme Léon Jost) leur est favorable : le procès est plusieurs fois reporté. Il a finalement lieu le 16 juillet devant le tribunal militaire allemand (Feldgericht), situé rue Sully et présidé par un SS, Dormagen. Les accusés chargent Auguste Bouvron (avec son accord). Ils sont condamnés à des peines de forteresse : six mois (Mlle Litoux), quatre ans et demi (Marin Poirier), trois ans pour les autres. Deux d'entre eux vont faire appel ; l'appel est jugé le 27 août : Marin Poirier est condamné à mort et exécuté le 31 août ; Mlle Litoux voit sa peine portée de six mois à trois ans.

- Les jeunes résistants

- Michel Dabat, Frédéric Creusé, Jean-Pierre Glou, Jean Grolleau sont des jeunes gens qui ont participé à différents réseaux de résistance : le réseau « Vandernotte » pour les trois premiers, « Max Veper » pour le quatrième.

- Ils sont jugés le 8 août 1941, ainsi que Christian de Mondragon[Note 4], 17 ans, et des gens plus âgés[17] : M. Glou père, Mme, Mlles Le Lostec et Fonteneau. Faute de preuves catégoriques, seulement trois peines sont prononcées, inférieures à la durée de détention provisoire. Les prévenus devraient donc être relâchés, mais sont maintenus en détention, sur décision de la Gestapo, semble-t-il, alors qu'à l'époque Karl Hotz aurait voulu l'application de la décision du tribunal. Seul Christian de Mondragon sera libéré quelques semaines plus tard (probablement en raison de son jeune âge).

- Jean Platiau.

- Les communistes

- René Carrel, Joseph Gil, Robert Grassineau, Léon Ignasiak.

- Cas particuliers

- Maurice Allano et André Le Moal sont inclus dans la liste pour s’être battus avec des soldats allemands.

Le 22 octobre, les otages de Nantes sont répartis dans deux prisons : 13 à la prison centrale (Lafayette), dans la section sous contrôle allemand (dirigée par le comte (Graf) von Zeppelin), 3 à la prison militaire des Rochettes (entièrement sous contrôle allemand).

Voir la liste des fusillés.

Les otages fusillés à Paris[edit]

- Marcel Hévin[18] est le responsable du réseau « Patt », dont fait partie Hubert Caldecott. Marcel Hévin est arrêté le 25 janvier et transféré à Paris le 1er octobre, comme Hubert Caldecott.

- Philippe Labrousse a tenté d'aider Max Veper après l'arrestation de celui-ci. Il est arrêté le 12 avril et transféré à Paris le 1er octobre.

- André Ribourdouille, Victor Saunier.

À Paris, ils sont tous détenus au fort de Romainville.

Voir la liste des fusillés.

Les exécutions (22 octobre 1941)[edit]

À Châteaubriant et Nantes, dans chacun des trois lieux de détention, les otages sont regroupés au début de l’après-midi (sans connaître formellement le motif de ce regroupement). Ce ne sont pas les autorités qui les informent de leur sort, mais les prêtres catholiques français chargés de les assister moralement. D’après les récits laissés par ces prêtres, leur entrée dans la salle est suffisante pour que les otages comprennent ce qui va se passer. Les prêtres recueillent les lettres (qui seront relues par la censure) et les objets personnels à transmettre aux familles. Ils ne sont pas autorisés à accompagner les condamnés aux trois lieux d’exécution, où se trouvent cependant des aumôniers militaires allemands.

Les corps sont inhumés dans différents cimetières, dans des tombes anonymes. En dispersant les corps, les Allemands veulent éviter la formation d'un lieu de pèlerinage où pourraient s'exprimer des sentiments d'hostilité à leur encontre. Mais la dispersion n'a pas empêché que les tombes des otages soient fleuries dès les premiers jours et pendant toute la durée de la guerre.

À Paris, le déroulement des exécutions est plus expéditif.

Les familles des fusillés sont informées, non pas par les autorités, mais par la publication de la liste des 48 dans la presse, le matin du 23 octobre.

Châteaubriant, carrière de la Sablière[edit]

Au camp de Choisel, les otages, regroupés dans la baraque 6, sont assistés par l'abbé Moyon, curé de Béré (un quartier populaire de Châteaubriant, le curé de Châteaubriant ayant refusé d'assister des communistes). À 14 h, trois camions allemands viennent les chercher. Ils sont emmenés à la carrière de la Sablière, située à la sortie de Châteaubriant. Ils sont fusillés en trois groupes de 9 à 15 h 50, 16 h et 16 h 10.

Parmi eux figure Guy Môquet. Il s'agit du plus jeune des fusillés (17 ans). Il refuse que ses camarades intercèdent en sa faveur. {{citation}}: Empty citation (help) déclare-t-il au docteur Ténine. Tous refusent d'avoir les yeux bandés et les mains liées. Ils meurent en chantant la Marseillaise.

Parmi les autres fusillés de Châteaubriant, on peut citer Charles Michels, député communiste du 15e arrondissement de Paris et Jean-Pierre Timbaud, secrétaire de la fédération des métaux CGT de la région parisienne. Il y avait également deux trotskistes : Marc Bourhis et un communiste qui avait rompu avec le PCF à la suite du Pacte germano-soviétique, le maire de Concarneau Pierre Guéguin.

Le soir du 22, les corps sont amenés au château de la ville, où se trouve la sous-préfecture et placés en désordre dans une salle. Le soir du 23, ils sont placés dans des cercueils puis emmenés par groupe de trois dans les cimetières de neuf communes proches de Châteaubriant, notamment : Moisdon-la-Rivière (Raymond Laforge), Saint-Aubin-des-Châteaux, où René Guy Cadou est présent lors du passage du camion (Jean-Pierre Timbaud), Petit-Auverné (Guy Môquet), Villepot.

Nantes, champ de tir du Bèle[edit]

À la prison Lafayette, les otages sont dispersés dans des cellules et n'ont pas été mis au courant des événements ; lorsqu'ils sont appelés, ils ignorent pour quelle raison. Ils reçoivent l'assistance de l'abbé Fontaine, aumônier de la prison. Ils sont emmenés au champ de tir du Bèle et fusillés en 4 groupes de 3 ou 4 ; le délai de la première à la dernière fusillade est de 40 minutes.

À la prison des Rochettes, les otages sont assistés par l'abbé Théon, professeur au collège Saint-Stanislas. Ils sont amenés en dernier lieu au terrain du Bèle.

Les corps sont inhumés dans les cimetières de trois communes au sud-est de Nantes : Basse-Goulaine, Haute-Goulaine et Saint-Julien-de-Concelles[19].

Paris, fort du Mont-Valérien[edit]

Ici les choses se passent dans la précipitation : appelés vers 14 h 30, les otages sont directement emmenés au fort du Mont-Valérien où ils sont assistés par l'abbé Stock, mais ils ont juste le temps d'écrire une lettre et sont fusillés ensemble vers 15 h 30.

Liste des fusillés du 22 octobre[edit]

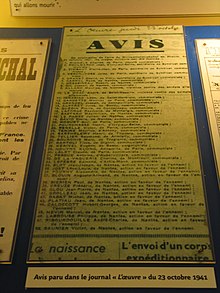

La liste des fusillés est publiée dans la presse le 23 octobre 1941 sous le titre « AVIS »[20] ; elle indique simplement le nom, le prénom, la localité d'origine et le motif de l’arrestation ou de la condamnation de l’otage. Les otages sont numérotés de 1 à 48 ; l'ordre est établi en fonction des motifs de condamnation, quoique de façon pas totalement cohérente.

Cinq motifs sont retenus :

- député communiste (1 cas) ;

- secrétaire de « Syndicat communiste » (4 cas) ;

- communiste (26 cas) ;

- violences contre des soldats allemands (2 cas) ;

- action en faveur de l'ennemi (15 cas).

Les listes ci-dessous sont présentées dans l’ordre alphabétique, ensuite sont données quelques indications biographiques (âge, profession, fonctions, activités politiques, date d’arrestation ou de jugement).

27 personnes fusillés à la carrière de la Sablière[21].

- Auffret Jules, 39 ans, ouvrier gazier, de Bondy, conseiller général communiste de la Seine.

- Barthélémy Henri, 58 ans, de Thouars, retraité de la SNCF, militant communiste.

- Bartoli Titus, 58 ans, de Digoin, instituteur honoraire, militant communiste.

- Bastard Maximilien, 21 ans, de Nantes, chaudronnier, militant communiste.

- Bourhis Marc, 44 ans, de Trégunc, instituteur, militant communiste trotskiste.

- David Émile, 19 ans, de Nantes, mécanicien-dentiste, militant communiste.

- Delavacquerie Charles, 19 ans, de Montreuil, imprimeur, militant communiste.

- Gardette Maurice, 49 ans, de Paris, artisan tourneur, conseiller général communiste de la Seine.

- Granet Désiré, 37 ans, de Vitry-sur-Seine, secrétaire général de la Fédération CGT des papiers et cartons.

- Grandel Jean, 50 ans, employé des PTT, maire communiste de Gennevilliers, conseiller général communiste de la Seine, secrétaire de la Fédération postale de la CGT.

- Guéguin Pierre, 45 ans, de Concarneau, professeur, maire communiste de Concarneau et conseiller général du Finistère, communiste critique : refuse d'accepter le pacte germano-soviétique et rompt avec le PCF, puis se rapproche des trotskistes.

- Huynh Khuong An[Note 5] · [22] dit « Luisne », 29 ans, de Paris, professeur, militant communiste.

- Kérivel Eugène, 50 ans, de Basse-Indre, capitaine côtier (marin pêcheur), militant communiste.

- Laforge Raymond, 43 ans, de Montargis, instituteur, militant communiste.

- Lalet Claude, 21 ans,de Paris, étudiant, dirigeant des Jeunesses communistes.

- Lefebvre Edmond, 38 ans, d'Athis-Mons, métallurgiste, militant communiste.

- Le Panse Julien, 34 ans, de Nantes, peintre en bâtiment, militant communiste.

- Michels Charles, 38 ans, de Paris, ouvrier de la chaussure, député communiste de la Seine, secrétaire de la Fédération CGT des cuirs et peaux.

- Môquet Guy, 17 ans, de Paris, étudiant, militant communiste, fils du député de la Seine Prosper Môquet.

- Pesqué Antoine, 55 ans, d’Aubervilliers, docteur en médecine, militant communiste.

- Poulmarc'h Jean, 31 ans, d'Ivry-sur-Seine, secrétaire général de la Fédération CGT des produits chimiques, militant communiste.

- Pourchasse Henri, 34 ans, d'Ivry-sur-Seine, employé de préfecture, responsable de la Fédération CGT des cheminots, militant communiste.

- Renelle Victor, 42 ans, de Paris, ingénieur-chimiste, militant communiste, créateur du syndicat des techniciens des industries chimiques.

- Tellier Raymond, 44 ans, d'Amilly, imprimeur, militant communiste[23].

- Ténine Maurice, 34 ans, d’Antony, docteur en médecine, militant communiste.

- Timbaud Jean-Pierre, 31 ans, de Paris, mouleur en bronze, secrétaire général de la Fédération CGT de la métallurgie, militant communiste.

- Vercruysse Jules, 48 ans, de Paris, ouvrier du textile, secrétaire général de la Fédération CGT des textiles, militant communiste.

16 personnes fusillées au champ de tir du Bèle, à Nantes

- Allano Maurice, 21 ans, de Nantes, soupçonné de résistance (violences contre un soldat allemand).

- Birien Paul, 50 ans, de Nantes, voyageur de commerce, ancien combattant, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre (jugé le 16 juillet 1941).

- Blot Joseph[24], 50 ans, de Nantes, ancien combattant, vice-président des marins combattants, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre (jugé le 16 juillet 1941).

- Blouin Auguste, 57 ans, de Nantes, voyageur de commerce, ancien combattant, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre (jugé le 16 juillet 1941).

- Carrel René, 20 ans, de Nantes, militant communiste, soupçonné de résistance.

- Creusé Frédéric, 20 ans, de Nantes, soupçonné de résistance, prisonnier à la prison des Rochettes (jugé le 8 août 1941).

- Dabat Michel, 20 ans, de Nantes, action de Résistance : installe, en compagnie de Christian de Mondragon, un drapeau français au sommet d'une des tours de la cathédrale[25], prisonnier à la prison des Rochettes (jugé le 8 août 1941).

- Fourny Alexandre, 43 ans, de Nantes, avocat, conseiller général, ancien adjoint au maire de Nantes, ancien combattant, chevalier de la Légion d'honneur, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre (jugé le 16 juillet 1941).

- Gil Joseph, 19 ans, de Nantes, militant communiste, soupçonné de résistance.

- Glou Jean-Pierre, 19 ans, de Nantes, soupçonné de résistance (jugé le 8 août 1941).

- Grassineau Robert, 34 ans, de Nantes, communiste, soupçonné de résistance.

- Grolleau Jean, de Nantes, 21 ans, soupçonné de résistance.

- Ignasiak Léon, 22 ans, de Saint-Herblain, communiste, soupçonné de résistance.

- Jost Léon, 57 ans, directeur de la fabrication et du personnel de l'usine LU de Nantes, président des Associations d'anciens combattants et victimes de la guerre de la Loire-Inférieure, commandeur de la Légion d'honneur, soupçonné de favoriser les évasions de prisonniers de guerre (jugé le 16 juillet 1941).

- Le Moal André, 17 ans, de Saint-Nazaire, violences contre les soldats allemands, soupçonné de résistance.

- Platiau Jean, 20 ans, de Nantes, soupçonné de résistance, prisonnier à la prison des Rochettes (jugé le 8 août 1941).

5 personnes fusillées au fort du Mont-Valérien

- Caldecott Hubert, 35 ans, de Nantes, membre d'un réseau de Résistance.

- Hévin Marcel, 35 ans, de Nantes, membre d'un réseau de Résistance.

- Labrousse Philippe, 32 ans, de Saint-Nazaire, membre d'un réseau de Résistance.

- Ribourdouille André-Charles, de Nantes.

- Saunier Victor, de Nantes.

Réactions[edit]

L'exécution de 48 otages le 22 octobre, suivie le 24 de celle de 50 otages à Martignas-sur-Jalle (Bordeaux), suscite une énorme émotion en France et dans le monde[2] · [5].

Le 25 octobre le général de Gaulle déclare à la radio de Londres : {{citation}}: Empty citation (help). Une grève symbolique de cinq minutes est organisée à travers toute la France. Le 11 novembre, de Gaulle décerne à la ville de Nantes le titre de Compagnon de la Libération.

Un tract daté du 25 octobre est largué entre le 30 octobre et le 4 novembre 1941 sur la France. Il comporte d'un côté la déclaration de Winston Churchill au sujet des otages, et de l'autre côté celle de Franklin Roosevelt[27], ce qui est d'autant plus important que les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. À propos de l'exécution d'otages non combattants, Roosevelt déclare que {{citation}}: Empty citation (help) Il déclare également qu'il pense lui-même que ces actions ne peuvent que renforcer l'opposition à l'Occupation : {{citation}}: Empty citation (help)

À la Libération[edit]

Après la Libération, les otages auront des obsèques nationales et leurs familles pourront les inhumer où elles le souhaitent ; certaines n'ont pas procédé au transfert (c'est par exemple le cas de Jean-Pierre Timbaud à Saint-Aubin-des-Châteaux). Dès 1945, le nouveau boulevard créé par le comblement de l'Erdre prend le nom de Cours des 50-Otages et un monument aux Cinquante Otages est inauguré en 1952 à l'extrémité du cours.

La mémoire des exécutions[edit]

Évocations littéraires[edit]

Un poème de René Guy Cadou, intitulé Les fusillés de Châteaubriant, évoque les derniers moments des exécutés :

- Ils sont appuyés contre le ciel

- Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel

- Avec toute la vie derrière eux

- Ils sont pleins d'étonnement pour leur épaule

- Qui est un monument d'amour

- Ils n'ont pas de recommandations à se faire

- Parce qu'ils ne se quitteront jamais plus

- [...]

- Ils sont exacts au rendez-vous

- Ils sont même en avance sur les autres

- Pourtant ils disent qu'ils ne sont pas des apôtres

- Et que tout est simple

- Et que la mort surtout est une chose simple

- Puisque toute liberté se survit.

Il est plus difficile, sans la dédicace, de saisir que le poème La Rose et le Réséda[28] de Louis Aragon parle aussi de ces fusillés. Mais ce poème dit bien que leur sacrifice sera utile[29].

à Gabriel Péri et d’Estienne d’Orves

comme à Guy Môquet et Gilbert Dru

- Celui qui croyait au ciel

- Celui qui n'y croyait pas

- Tous deux adoraient la belle[Note 6]

- Prisonnière des soldats

- [...]

- Répétant le nom de celle

- Qu’aucun des deux ne trompa

- Et leur sang rouge ruisselle

- Même couleur même éclat

- [...]

- Dites flûte ou violoncelle

- Le double amour qui brûla

- L'alouette et l'hirondelle

- La rose et le réséda

Le poème souligne par de nombreuses répétitions des deux premiers vers que dans la Résistance, l'union sacrée transcendait les clivages religieux.

Mémoire historique[edit]

- En France

On peut remarquer plusieurs faits :

- à Nantes, la mémoire officielle a retenu le nombre de 50 otages (nom d'un cours, monument), qui est exact au sens littéral, mais qui nécessite des explications sur le nombre de 48 fusillés ;

- les exécutions du 22 octobre sont beaucoup plus connues que celle du 24 octobre à Bordeaux, pourtant plus nombreuse. Cependant, en novembre 1941, la colonne Leclerc rendait hommage dans le désert du Sahara aux

{{citation}}: Empty citation (help) ; - des exécutions du 22 octobre, l'exécution de Châteaubriant est la plus connue.

L'exécution de Châteaubriant est devenue, après la guerre, emblématique, pour différentes raisons (par exemple : le poème de René Guy Cadou ; il est d'ailleurs normal qu'il l'ait écrit sur les fusillés de Châteaubriant (ils sont une trentaine) puisqu'il avait presque eu contact avec eux, étant à Saint-Aubin-des-Châteaux à cette époque), mais qu'elle a un peu occulté les autres.

- La reconnaissance tardive de la présence de militants trotskistes parmi les fusillés

Pendant longtemps, l'appartenance au courant trotskiste de Marc Bourhis fut occultée. En 1980, une polémique oppose un militant communiste, ancien interné de Châteaubriant, qui nie que Marc Bourrhis soit trotskiste[30], à Alain Krivine, dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire[31]. Pourtant, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français de Maîtron et Pennetier établit clairement cette appartenance. Leurs auteurs démentirent publiquement l'ancien interné de Châteaubriant.

La polémique porte aussi sur Pierre Guéguin, présenté comme « communiste » par le PCF, mais qui avait rompu avec ce parti lors du Pacte germano-soviétique de 1939 et était devenu sympathisant trotskiste. Ce n'est qu'en 2003 que L'Humanité reconnaît les sympathies trotskistes de l'ancien maire de Concarneau[32].

- En Allemagne, une connaissance fragmentaire

L'historien allemand Eberhard Jäckel[2], fait mention de ces évènements dans son livre Frankreich in Hitlers Europa – Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, paru en 1966 (traduction française : La France dans l'Europe de Hitler, 1968)[33].

Le livre de Louis Oury[34]. donne l’impression que les historiens allemands qui discutaient avec lui ne connaissaient pas le sujet, qu’ils le découvraient. Il est donc à l’honneur de la ville de Sarrebruck d’avoir essayé de combler cette lacune en publiant un livre sur un sujet difficile.

Le téléfilm La Mer à l'aube de Volker Schlöndorff est diffusé sur Arte en mars 2012.

Notes et références[edit]

- Notes

- ^ De la même façon que, quelques mois plus tôt, Pierre Georges (le colonel Fabien) a abattu l'aspirant Moser au métro Barbès à Paris, parce qu'il se trouvait là.

- ^ Sieger, bien que désigné comme Doktor Sieger ou Dr Sieger, n'est pas nécessairement médecin même militaire : en Allemagne, toute personne pourvue d'un doctorat est appelée docteur.

- ^ Marcel Bourdarias n'était pas présent lors de l'attentat.

- ^ Avec Michel Dabat, c'est lui qui a placé un drapeau français sur la cathédrale le 11 novembre 1940.

- ^ Originaire d'Indochine française.

- ^ L'expression : « la belle » désigne la France.

- Références

- ^ Loire-Atlantique depuis le 9 Mars 1957

- ^ a b c d e f g h i j k Eberhard Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa – Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Deutsche Verlag-Anstalg GmbH, Stuttgart, 1966 ; traduction : La France dans l'Europe de Hitler (préface de Alfred Grosser, traduction de Denise Meunier), éd. Fayard, coll.

{{citation}}: Empty citation (help), 1968, 554 p., p.275-277 - ^ Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Le Sang des communistes, les bataillons de la jeunesse dans la lutte armée – Automne 1941, Fayard, coll. « Documents », Paris, 2004, 415 p. ISBN 2213614873, 978-2213614878, p.167-192.

- ^ Berlière et Liaigre, op. cit., p.53.

- ^ a b "« Les fusillés de Châteaubriant – 22 octobre 1941". cheminsdememoire.gouv.fr. Ministère de la Défense. Retrieved 9 October 2013..

- ^ Ahlrich Meyer, L'occupation Allemande en France, 1940-44, éd. Privat, Toulouse, 2002, p.62.

- ^ Berlière et Liaigre, op. cit., p.62.

- ^ Berlière et Liaigre, op. cit., p.64.

- ^ Berlière et Liaigre, op. cit., p.65.

- ^ Lucien Steinberg, Les Allemands en France – 1940-1944, éd. Albin-Michel, Paris, 1980, p.82.

- ^ Pierre-Louis Basse, Guy Môquet – Une enfance Fusillée, éd. Stock, Paris, 2000, édition 2007.VI ISBN 978-2-234-05271-0, p.162-164, dont cet extrait : « une lettre découverte après la Libération, dans les archives de la Kommandatur de Châteaubriant, adressée aux autorités allemandes, le 20 octobre, par le sous-préfet [Bernard Le Cornu] : « comme suite à notre entretien de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que M. le ministre de l'Intérieur a pris contact avec le général von Stülpnagel afin de lui désigner les internés communistes les plus dangereux parmi ceux qui sont actuellement concentrés à Châteaubriant. Vous voudrez bien trouver ci-dessous la liste de soixante individus fournie à ce jour [...]. » »

- ^ Yves de Sesmaisons, Une nantaise dans la Résistance – Yolaine de Sesmaisons, 1940-1945, Nantes, Coiffard, 2003 ISBN 978-2910366445.

- ^ Berlière et Liaigre, op. cit., p.87-88.

- ^ Vivre libre ou mourir, documentaire diffusé sur France 2 le lundi 18 février 2008 à 20 h 50.

- ^ Gasche, op. cit., p.39.

- ^ Etienne Gasche, 50 Otages, mémoire sensible, Éditions du Petit Véhicule, Nantes, 1991, p.30 et suivantes.

- ^ Gasche, op. cit., p.62.

- ^ Gasche, op. cit., p.54-55.

- ^ Gasche, op. cit., p.175 et La Résistance de l'Ouest, 21 octobre 1944, page 1, page reproduite dans Etienne Gasche :

- Basse-Goulaine : Birien, Blot, Gil, Grolleau, Ignasiak, Platiau ;

- Haute-Goulaine : Blouin, Carrel, Fourny, Grassineau, Jost, Le Moal ;

- Saint-Julien-de-Concelles : Allano, Creusé, Dabat, Glou (aussi lieu d'inhumation de Marin Poirier).

- ^ Par exemple dans Le Matin (photo dans Gasche, 1991), dans Le Phare, journal nantais (disponible sous forme de microfilm à la médiathèque Jacques Demy, Nantes, section Histoire locale). Les listes publiées comportent des fautes d'orthographe ou pire : dans Le Phare, on trouve

{{citation}}: Empty citation (help),{{citation}}: Empty citation (help) ; dans L'Œuvre :{{citation}}: Empty citation (help),{{citation}}: Empty citation (help). - ^ Voir aussi le site memorialgenweb.org.

- ^ (pdf) « Huynh Khuong An », sur le site crdp.ac-creteil.fr, consulté le 29 janvier 2010 (archivé par wikiwix, 12 septembre 2013).

- ^ Arrêté le 9 février 1941 pour avoir reproduit et diffusé l'appel du 10 juillet 1940 de Maurice Thorez et Jacques Duclos, voir ce site : apprendreenligne.net.

- ^ Dominique Bloyet, « Joseph Blot, mon père ce héros fusillé », Presse-Océan, 17 octobre 2008, sur presseocean.fr, consulté le 20 janvier 2010.

- ^ « Le lycée Saint-Stanislas rend hommage au résistant nantais Michel Dabat », sur maville.com.

- ^ Charles de Gaulle, Mémoires de guerre – L'appel : 1940-1942 (tome I), éd. Plon, Paris, 1954 ; rééd. Pocket, 1999 (nouvelle édition 2007) 440 p. (texte intégral), ISBN 2266095269, 978-2-266-09526-6, p.282-283

- ^ Collections du mémorial de Caen

- ^ La rose et le réséda, texte intégral sur itinerairesdecitoyennete.org, "read online".

- ^ bacdefrancais.net, La rose et le réséda, Aragon

- ^ Dans Le Monde du 24 octobre 1980.

- ^ Éléments de cette polémique sur le site consacré à René Guy Cadou : [1].

Voir aussi l'article d'Inprecor, revue de la IVe Internationale : [2] - ^ Jean Morawski, « Châteaubriant. Sur les pas de Pierre Guéguin, ancien maire de Concarneau », L'Humanité, 18 octobre 2003, sur humanite.fr.

- ^ Voir le Chap.11 « Volontaires et otages », pp.259-284 et en particulier les pages 275-277 sur les exécutions d'octobre 1941.

- ^ Louis Oury, Le Cours des Cinquante Otages, Geschichtswerkstatt Saarbrücken, Sarrebruck, 1989

Voir aussi[edit]

Bibliographie[edit]

- Dominique Bloyet et Étienne Gasche, Nantes – Les 50 otages, Éditions CMD, coll. « Mémoire d'une ville », Montreuil-Bellay, 1999, 156 p.

- Étienne Gasche, 50 Otages, mémoire sensible, éditions du Petit Véhicule, Nantes, 1991, 197 p. + XXII pages d'annexes. — Cet ouvrage fournit de nombreux documents et étudie les problèmes posés par le déroulement de l'attentat de Nantes. L'auteur était professeur d'histoire-géographie à Nantes.

- Louis Oury, Le Cours des Cinquante Otages, Geschichtswerkstatt Saarbrücken, Sarrebruck, 1989. — Publication bilingue d'un entretien entre l'écrivain Louis Oury et des historiens de l'université de Sarrebruck (ville jumelée avec Nantes).

- Fernand Grenier, Ceux de Châteaubriant, éditions sociales, 1961.

- Les Fusillés de Châteaubriant, ministère de la Défense, collection « Mémoire et Citoyenneté ».

- Alfred Gernoux, Châteaubriant et ses martyrs, 1971.

- Ernst Jünger (2015). Sur les otages. Paris: Les Belles Lettre. ISBN 978-2-251-31012-1.

{{cite book}}: Unknown parameter|pages totales=ignored (help).

Filmographie[edit]

- Obsèques du lieutenant colonel Hotz, Les Actualités mondiales, 30 October 1941.

- 22 octobre 1941, mort à Chateaubriant, documentaire de 12 minutes, ORTF, 29 October 1971.

Articles connexes[edit]

- Régime de Vichy

- Camp de Châteaubriant

- Cours des 50-Otages

- Biographies : Marc Bourhis - Michel Dabat - Alexandre Fourny - Jean Grandel - Pierre Guéguin - Léon Jost - André Le Moal - Charles Michels - Guy Môquet - Jean Poulmarc'h - Jean-Pierre Timbaud - Jules Vercruysse - Victor Renelle – Maurice Ténine

Liens externes[edit]

- Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé – « Les fusillés », amicale-chateaubriant.fr

- (pdf) « Le terrain du Bêle et les otages nantais en 1941 », Les Annales de Nantes et du Pays nantais (revue de la Société académique de Nantes et de la Loire-Atlantique), No. 226, p.28-30, sur archives.nantes.fr

- Liste des fusillés

- La lettre de Guy Môquet, les fusillés de la Sablière, sur chateaubriant.org

- Le timbre commémoratif avec la liste détaillée des fusillés et les photos de leurs stèles

- Facsimiles numérisés en mode image sur Gallica :

- Journal La Croix du 23 octobre 1941, page 1, colonnes 1 et 2 :

- Message du maire et du préfet à la population nantaise

- Avertissement des autorités allemandes (signé Von Stülpnagel)

- Journal La Croix du 23 octobre 1941, page 2, colonne 4 :

- Texte de l'allocution radiodiffusée du maréchal Pétain

- Texte de l'allocution radiodiffusée de l'amiral Darlan

- Journal La Croix du 23 octobre 1941, page 1, colonnes 1 et 2 :

Catégorie:Régime de Vichy

Catégorie:Crime de guerre (France)

Catégorie:1941 en France

Catégorie:Nantes pendant la Seconde Guerre mondiale